さまざまな製品を製造する工場や、商品を保管する倉庫は、設備や機械などを正常に稼働させるために、普段から施設の保全業務が欠かせません。

実際にトラブルが起きてから、その対応に動くという「事後保全」を中心としていた場合、問題解決のために思わぬ費用と時間がかかるケースがあります。さらに、工場や倉庫は、顧客の商品を取り扱うという特性上、自社の信頼が損なわれるなど、大問題に発展する可能性もあるでしょう。

また大型の車両や設備が常に稼働する施設では、そこで働く従業員の安全面においても、事前の設備保全が重要となります。

そこで当記事では、工場や倉庫における「予防保全」について、その必要性やメリット・デメリットについて解説します。記事内では、工場・倉庫における予防保全の参考として、三和建設が提案する施設の維持管理体形についてもご紹介します。

Contents

予防保全とは?

予防保全とは、工場や倉庫の設備・機械や建物そのものの点検や修理、部品交換などを、場当たり的に行うのではなく、事前に中長期的な維持管理計画を策定し定期的に保全を行っていくことを指しています。あらかじめ決められた期間、決められた内容の点検を定期的に行うことで、建物や施設内で使用する設備に大きな損傷が発生することを防ぐことができます。工場や倉庫に限らず、どのような建物でも、竣工したときから劣化がはじまります。建物は、そこに存在するだけで、日光や風雨、湿度などの環境による劣化、人の使用や機器による負荷や損傷が考えられ、それらを放っておけば、建物の寿命を縮めてしまうことになりかねません。

そこで、工場・倉庫の安定的な稼働を実現するために予防保全が重要とされています。ここでは、予防保全の基礎知識と、メリット・デメリットをご紹介します。

予防保全の定義について

予防保全は、工場・倉庫において、建物を常に良好な状態で維持し、事業活動で使用する設備・機械を安定的および継続的に稼動させ、これらが壊れないようにする保全活動のことを指しています。

具体的には、そこで働く人が行う日常的な点検(日常点検)や、6ヶ月、1年、2年などといった形で定期的に行う点検(定期点検)などがあります。なお、予防保全の類義語には、時間基準保全(TBM:Time Based Maintenance)や定期保全があります。時間基準保全については、あまり聞き馴染みがないという方も多いと思いますが、これは耐用年数・時間をあらかじめ定めておき、一定の期間使用したら故障の有無に関わらず交換するという保全の仕方です。

工場や倉庫で、生産設備や機械が故障したり、停止したりすると、納期の遅延や生産性の低下、品質低下などにつながってしまうため、安定的および継続的に施設を稼働させるために予防保全が大切です。

予防保全のメリット

保全の種類には、予防保全、事後保全、 予知保全の3種類があるのですが、他の保全方式と比較した場合の予防保全のメリットとは、どのようなことがあるのでしょうか?

先ほどご紹介したように、予防保全は、場当たり的な対応を行うのではなく、事前に施設の維持管理計画を策定し、計画的に保全活動を実施する方式です。そのため、突発的な設備の不良や故障による品質や生産性の低下を防止することができるとされています。

ここでは、工場や倉庫における予防保全のメリットについていくつかのポイントに分けて解説します。

- 生産品質の担保

予防保全では、施設や設備、機械が故障する前に機器のメンテナンスや部品の交換を行います。定期的なメンテナンスを実施することで、突発的な故障や不具合を防げば、製品の品質を担保することができます。事後保全に頼った体制の場合、不具合に気付かず作業を進めてしまい、不良品が発生する可能性があります。 - ダウンタイムの発生を回避できる

予防保全は、定期的(計画的)に部品交換などのメンテナンスを実施します。そのため、突発的なトラブルによるダウンタイムの発生を防ぐことができます。トラブル発生後に対処する事後保全の場合、故障の原因の究明や部品の取り寄せなどに時間がかかり、ダウンタイムが長期化する恐れがあります。作業停止が長期化すれば、事業活動に甚大な影響が生じます。 - 施設や設備の長寿命化が図れる

予防保全では、故障や不具合が起きていない段階で保全業務を実施する体制となるため、重大なトラブルを未然に防止することができます。大きな損傷に発展する前に適切な修繕が行えるようになれば、施設や設備の長寿命化が図れます。

予防保全のデメリット

予防保全は、事前に策定した維持管理計画のもとに保全作業を進めていく方式です。一方、事後保全は「トラブルが発生した後」、予知保全は「部品などに故障の兆候を察知した時」に初めて保全作業が発生するという方式です。

つまり、予防保全は、事後保全や予知保全と比較した場合、異常の有無に関わらず、定期的な保全作業が必要になり、そこに費用や手間、時間が取られてしまう点をデメリットということができます。

予防保全の場合、正常に稼働していると考えられる状態でも、決められた周期で保全業務を行わなければならないため、一定の作業工数が定期的に発生してしまい、毎日の業務や作業の大きな負担になってしまうことも考えられます。

予防保全の具体的な中身について

予防保全では、工場や倉庫そのもの、作業に使用する設備や機械、部品が壊れないように、事前にメンテナンスなどの保全活動を行います。例えば、建物の部位や設備の部品ごとに耐用年数や耐用時間を定めておき、一定期間が経過したら故障の有無に関わらず交換するという行動が予防保全となります。

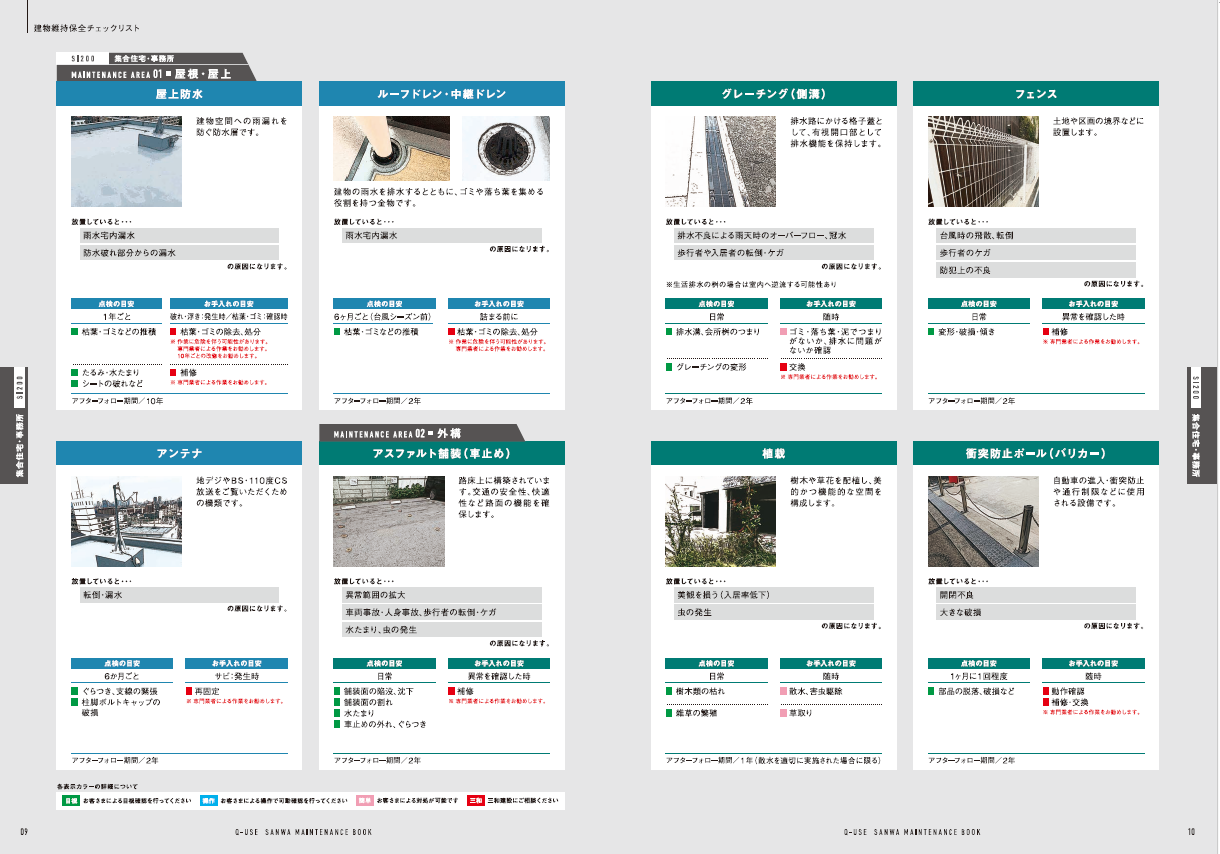

予防保全の具体的な内容については、施設ごとに異なりますが、次のような保全活動があります。

- 従業員による清掃や日常点検

- 6ヶ月、1年、2年などの定期点検

- 法律で決められた点検・検査(法定点検)

- 稼働時間5,000時間ごとに設備メンテナンスを行う

上記のような活動が予防保全となります。

【参考】三和建設が提案する予防保全について

建物は、日光や風雨、湿度などの影響を受け劣化が進行します。特に、工場や倉庫などは、大型設備の稼働や頻繁に車両が出入りすることになるため、使用による負荷や損傷の影響は非常に大きくなります。それらの劣化や損傷を放置すると、建物の寿命を縮め、ひいては資産価値を低下させる要因となります。

建物の早期劣化を防ぐためには、法律で定められた点検や検査を徹底するのはもちろん、場当たり的なチェックではなく、中長期的な維持管理計画に基づき、大きな損傷や不具合を防ぐための予防保全が大切です。

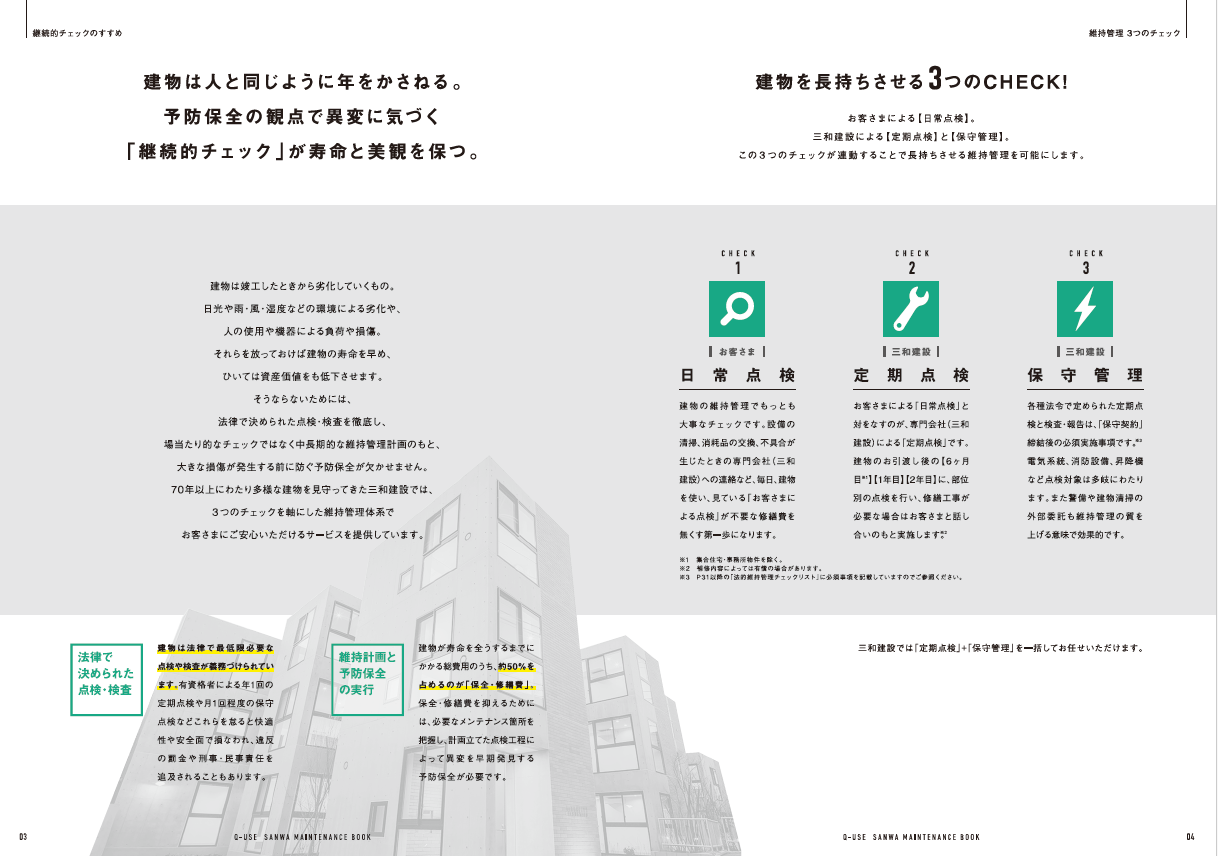

三和建設では、建物を長持ちさせるため、以下の3つのチェックを連動させることで、工場・倉庫を長持ちさせる維持管理を可能にしています。

①お客様による日常点検

日常点検は、建物の維持管理でもっとも大事なチェックとなります。

毎日建物を使い、見ているお客様が、設備の清掃や消耗品の交換、不具合に早期に気付き、専門会社に連絡することで、不要な修繕費を無くす第一歩となります。

②三和建設による定期点検

日常点検と対をなすのが定期点検です。

三和建設では、建物の引き渡し後、「6ヶ月目・1年目・2年目」に部位別の点検をおこない、修繕工事などの必要があれば、お客様と話し合いのうえ実施します。

③三和建設による保守管理

そもそも、建物は最低限必要な点検・検査や報告が法律で義務付けられています。各種法令で定められた点検・検査・報告は、これらを怠ることで快適性や安全性が損なわれるだけでなく、罰金などの罰則を科されてしまう可能性もあります。

法令で定められた定期点検は、電気系統、消防設備、昇降機など、点検対象が多岐にわたるため、外部委託を一元化できることは、維持管理の質を向上させる意味でも効果的です。

工場や倉庫ではその建物としての機能を果たすために新築工事時にはジャストスペックな部材や設備機器が供えられています。いつまでも新築時のベストな環境を維持するためにも法令で定められた定期点検だけでなく、建物機能を維持するために重要な役割を果たしている部材や設備機器については適切な仕様での保守メンテナンスの実施をお勧めします。

まとめ

予防保全への取り組みは、工場や倉庫において、品質維持や現場の生産性向上に有効な手段です。

予防保全による維持管理は、施設や設備が問題なく稼働しているにもかかわらず保全活動が発生することになるため、故障が発生してから対処する事後保全と比較すると、無駄なコストがかかってしまうのではないかと不安になる方もいます。しかし、予防保全は損傷が軽微のうちに修繕などを行うため、安全を担保しつつ設備の運用とメンテナンスを並行して実施できることから、工場や倉庫の稼働が停止した状態で修理に動く体制よりもトータルコストはかなり安く抑えることができるとされています。

実際に、国土交通省などは、インフラの保全活動について、従来の「事後保全」ではなく「予防保全」に転換することで、インフラメンテナンスにかかるトータルコストが大幅に削減できると、予防保全型のインフラメンテナンスに転換していくとしています。

これからからも分かるように、工場や倉庫をできるだけ長く使用する、またその時にかかるメンテナンスコストを抑えることを考えると、適切な維持計画のもと損傷が軽微なうちに修繕する予防保全の実施が重要です。

参照:国土交通省「予防保全型のインフラ老朽化対策の推進」

予防保全にかかるコストをお知りになりたい方は三和建設にご相談下さい。

予防保全項目をまとめてチェックいただける【オリジナルメンテナンスブック】で、貴社の状況に合わせ分かりやすくご提案します。

1990年三和建設株式会社 入社、2021年同社 専務取締役就任

改修工事は新築以上に経験が求められます。これまでの実績で培ったノウハウを惜しみなく発揮いたします。 特に居ながら改修については創業以来、大手企業様をはじめ数多くの実績があり評価をいただいています。工事だけではなく提案段階からプロジェクトを進める全てのフローにおいて、誠実にお客さまに寄り添った対応を行い、 安全で安心いただける価値を提供いたします。

施工管理歴15年、1級建築施工管理技士、建築仕上げ改修施工管理技術者